- 我的门票

- 我的展会

- 我的行业

- 网站地图

- 登录/注册

李曼大会听课笔记丨会前论坛2-养猪营养论坛(帝斯曼-芬美意赞助)

科学·分享·合作·传承

2025 LEMAN

李曼大会听课笔记

分会2-养猪营养论坛

The 14th Leman China Swine Conference

2025年10月18日上午,第十四届李曼中国养猪大会《分会2-养猪营养论坛》,在湖南长沙国际会议中心三楼星沙厅01隆重召开。本场会议由派斯通吴方舟和四川农业大学卓勇主持。

会议日程如下:

养猪营养论坛 (帝斯曼-芬美意赞助)(星沙厅01,三楼)

主持人:吴方舟,卓勇

8:30am - 牧原低豆日粮的研发进展与实践,杨亚敏,牧原食品

9:00am – 优化减量豆粕饲料配方, 张永刚,环山集团

9:30am - 生猪养殖、屠宰全链条数据管理, 谢建安,帝斯曼-芬美意

10:00am – 休息

10:20am - 哺乳期饲料管理, 吴方舟,派斯通

10:50am – 在规模化生猪生产中进行应用营养研究, 朱正鹏,ADM

11:20am - 后备母猪营养方案制定, 卓勇,四川农业大学

11:50am – 问答

主持人:吴方舟,派斯通

主持人:卓勇,四川农业大学

1. 牧原低豆日粮的研发进展与实践,杨亚敏,牧原食品

一、低豆日粮研究进展与实践,二、低豆日粮技术路径,三、生物制造·新质生产力

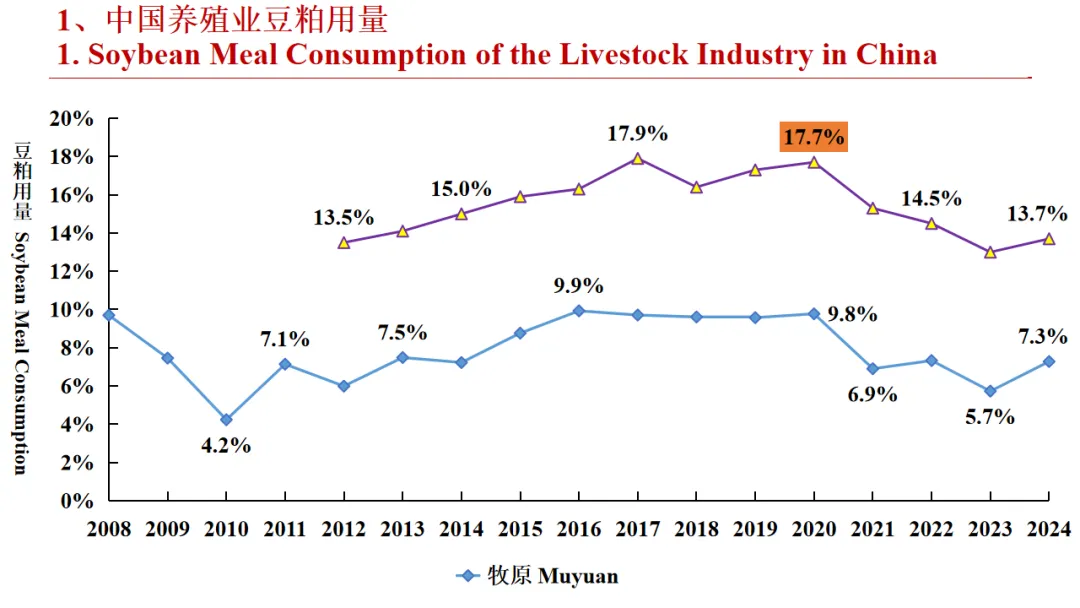

大豆安全:中国养殖业2024年豆粕占比已降至13.7%,较2017年降4.2个百分点。

经济-社会-生态效益:每头猪节省成本≈15元,全国节本98亿元;节约大豆32 kg/头、耕地0.24亩/头,全国累计省大豆2081万吨、省地1.58亿亩;氮减排1.29 kg/头,全国减氮83.9万吨。

生产性能:PSY仍保持30;30–110 kg日增重部分批次>1000 g;30–120 kg料比最优2.3:1;肉色评分3.2,肌内脂肪>3%,各区域大群验证均达上述水平。

组织:营养研究院394名技术人员专职攻关。

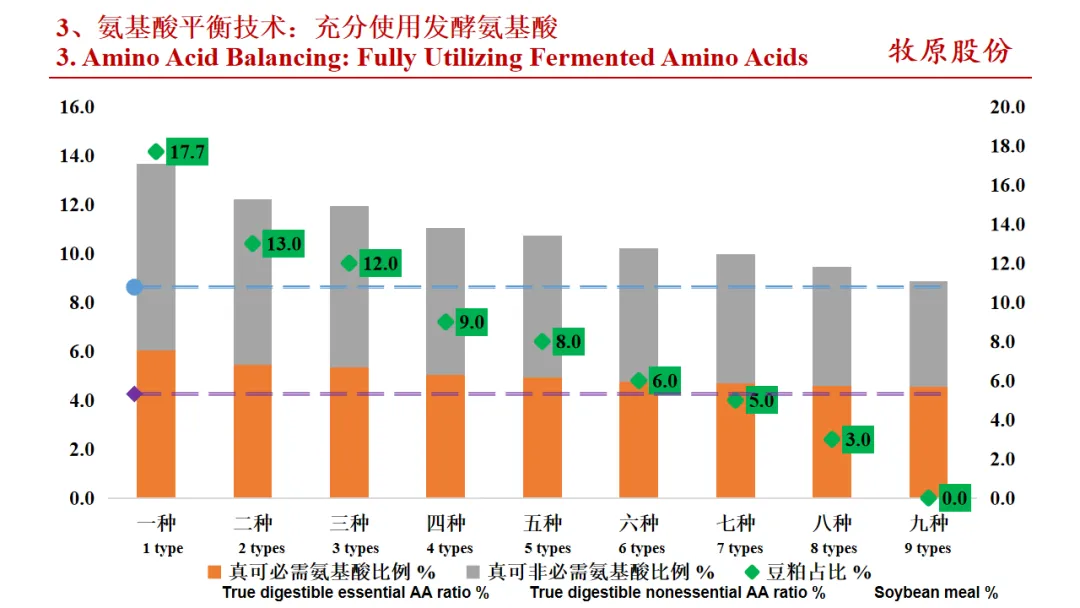

精准营养:高健康猪真可消化赖氨酸需求仅15.7 g/kg(NRC 19.5 g/kg),建立“无阶段日粮+动态模型+管链变频”的精准投喂体系,依据豆粕市价实时调整配方。

氨基酸替代:用发酵氨基酸补足缺口,已验证9类必需/非必需氨基酸平衡方案;

当豆粕3500元/吨时,配方成本已优于传统豆粕日粮,未来氨基酸降价空间将进一步扩大优势。

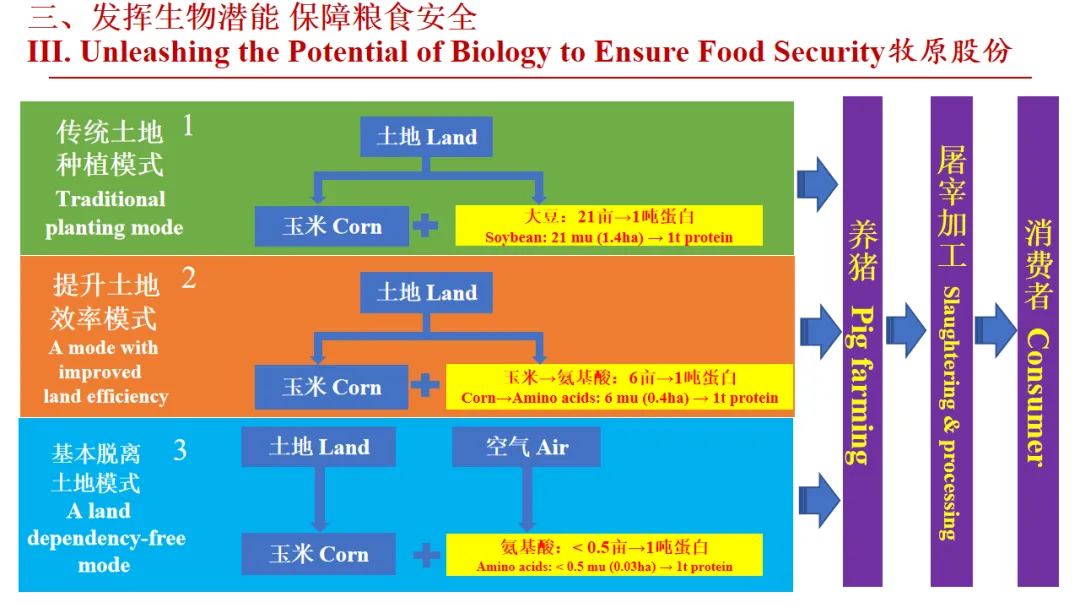

效率对比:玉米+发酵路径亩产蛋白268 kg、赖氨酸223 kg;大豆路径亩产蛋白48 kg、赖氨酸3 kg,前者单位耕地蛋白/赖氨酸产出为后者5–70倍。

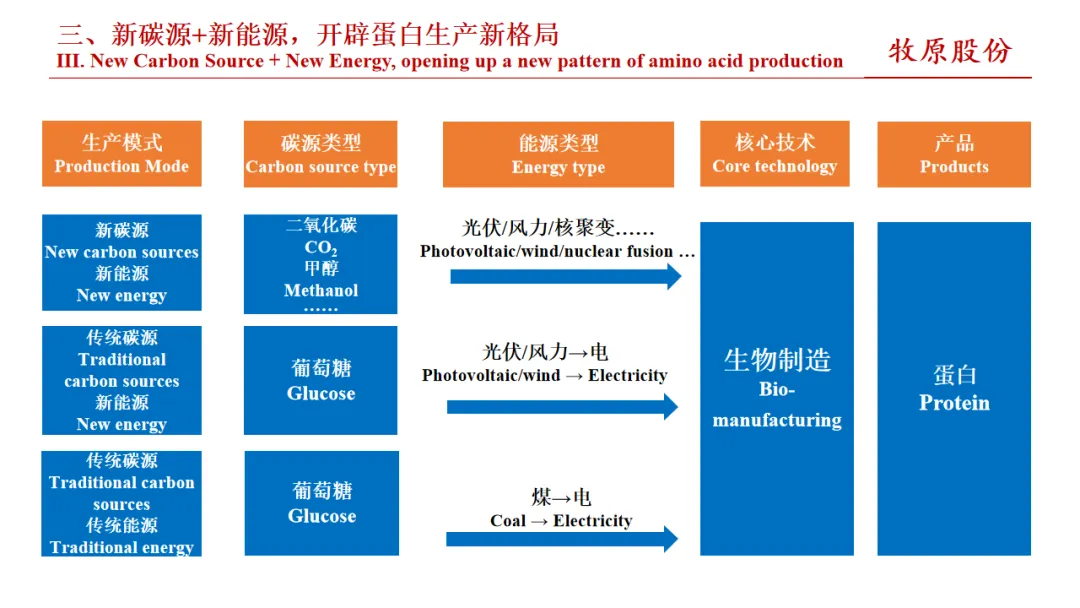

新路线:以CO₂、甲醇等“新碳源”耦合光伏/风能/核聚变“新能源”,通过生物制造直接合成葡萄糖→蛋白/氨基酸,摆脱传统“煤→电→葡萄糖”高碳路径。

目标:构建“新碳源+新能源”的蛋白生产新格局,把生物制造升级为保障粮食安全的新质生产力。

结语:以“技术创新→行业共享→社会进步”为主轴,牧原将持续迭代低豆日粮与生物制造技术,助力中国养殖端“零豆粕、低成本、高效率”量产。

2. 优化减量豆粕饲料配方,张永刚,环山集团

一、几个问题,二、豆粕营养成分与抗营养因子,三、减少豆粕用量的目的,四、如何在配方中降低豆粕用量,五、使用合成氨基酸降低豆粕,六、低蛋白日粮,七、豆粕可替代原料,八、非必需氨基酸与非蛋白氮,九、小结

若豆粕价格合适且供应充足,是否使用?应综合考虑营养价值与替代成本。

美国研究显示增加豆粕用量有额外效益,可能与猪对氮沉积能力提升有关(现代猪氮沉积率近70%,远高于40年前)。

使用杂粕替代豆粕需评估每吨节省成本是否划算。

高蛋白日粮在生长性能和经济效益上优于低蛋白日粮,但低蛋白日粮有助于精准营养和环保。

豆粕营养成分与抗营养因子:豆粕净能值近年被重新评估,部分研究显示其能量值可达玉米的105%-125%。

不同来源豆粕(如美国 vs 巴西)在蛋白、脂肪、纤维、氨基酸含量等方面存在差异。

海关储存过程中可能因热损伤导致蛋白溶解度下降、氨基酸消化率降低。

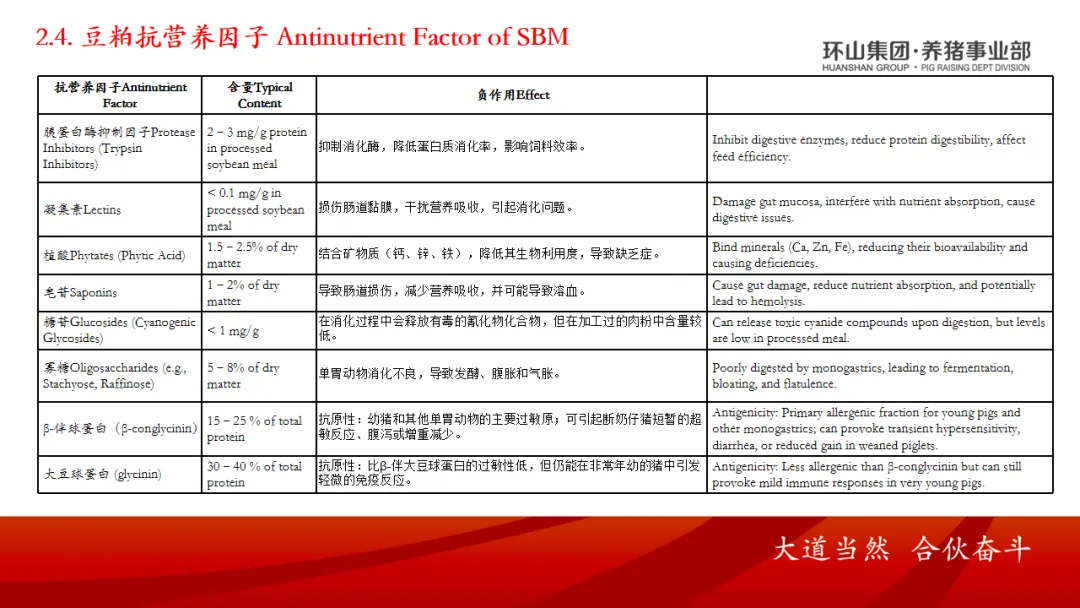

豆粕中存在多种抗营养因子(如胰蛋白酶抑制因子、植酸、寡糖、β-伴球蛋白等),

可通过热处理、酶制剂、发酵等方式降低其影响。

减少豆粕用量的目的:降低对进口依赖、减少饲料成本、推动可持续发展。促进本地蛋白资源开发与新型蛋白原料利用。支持低蛋白日粮的推广与应用。

如何在配方中降低豆粕用量:提高原料消化率(如发酵、酶解、热处理)和动物遗传改良(如转植酸酶基因猪)。使用替代原料:双低菜粕、花生粕、葵花粕、DDGS、棉粕等,部分原料可替代10%-30%。新型蛋白资源:黑水虻、酵母蛋白、单细胞蛋白等逐步应用。

使用合成氨基酸降低豆粕:合成赖氨酸添加量超过总SID赖氨酸40%时,可能影响猪的生长性能。

不同生长阶段添加合成赖氨酸的最优水平不同,需结合利润最大化分析。

成本最低配方未必带来最大利润,应综合评估日粮成本与动物生产性能。

低蛋白日粮:基于净能体系和氨基酸平衡理论,精准满足动物营养需要,减少蛋白原料使用和氮排放。荟萃分析显示,即使氨基酸平衡,粗蛋白低于某一阈值仍会影响生长性能(如保育猪18.4%、生长猪16.1%、育肥猪11.6%)。需重新审视低蛋白日粮的适用性,如山东肉鸡高蛋白配方实现低料肉比。

豆粕可替代原料:葵花籽粕:氨基酸消化率高,含硫氨基酸丰富,抗营养因子低,可用至20%。菜粕/双低菜粕:双低菜粕赖氨酸高,能值略低,抗营养因子较少。棉粕:精氨酸高,但赖氨酸生物利用率低,需注意棉酚问题。花生粕:适口性好,但需防黄曲霉毒素污染。发酵副产物:如酵母蛋白、氨基酸副产物,可替代3%-5%,降低成本20元/吨,不影响性能。

非必需氨基酸与非蛋白氮:低蛋白日粮中非必需氨基酸(NEAA)不足会影响蛋白沉积,需保证氮源充足。非蛋白氮(NPN)如磷酸铵可作为NEAA合成的氮源,提高氮沉积效率。最佳EAA-N:总氮(E:T)比例约为0.6,有助于最大化氮利用。

小结:降低豆粕用量需满足营养平衡、经济可行和动物性能不受影响的前提。使用合成氨基酸时需注意其占总SID赖氨酸比例。应低蛋白日粮的下限、非必需氨基酸含量及非蛋白氮的补充。新型蛋白原料(如酵母蛋白、甲烷蛋白)具有应用潜力。

3. 生猪养殖、屠宰全链条数据管理,谢建安,帝斯曼-芬美意

一、成本洞察,二、营养管理,三、数据管理,四、未来展望,五、总结

生猪养殖进入成本管控新常态,2024-2025年数据显示,最佳与平均水平存在显著差距:

PSY(每头母猪年提供断奶仔猪数)最佳达35头,行业平均仅21-24头;

断奶成本最优为220元/头,行业平均为320-400元/头;

商品猪育肥全成本最优为6.1元/斤,行业平均为7.0-8.0元/斤。

成本控制关键在于精准营养、动态配方、原料评估与饲养程序优化。

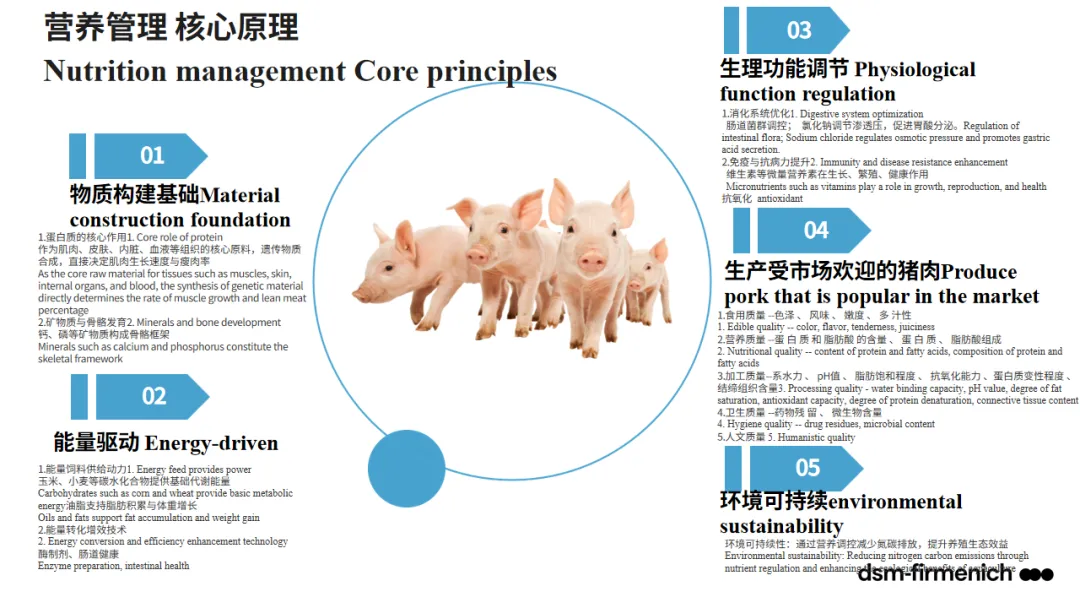

营养管理核心包括:

物质构建基础:蛋白质是肌肉、组织、免疫系统的核心,氨基酸组成直接影响瘦肉率与肉品质;

能量驱动:碳水化合物与油脂提供能量,酶制剂提升能量转化效率;

生理功能调节:矿物质如钙磷促进骨骼发育;

市场导向的猪肉品质:色泽、嫩度、多汁性、脂肪分布等受营养调控;

环境可持续性:通过营养调控减少氮碳排放,如使用苯甲酸、蛋白酶、NSP酶等添加剂。

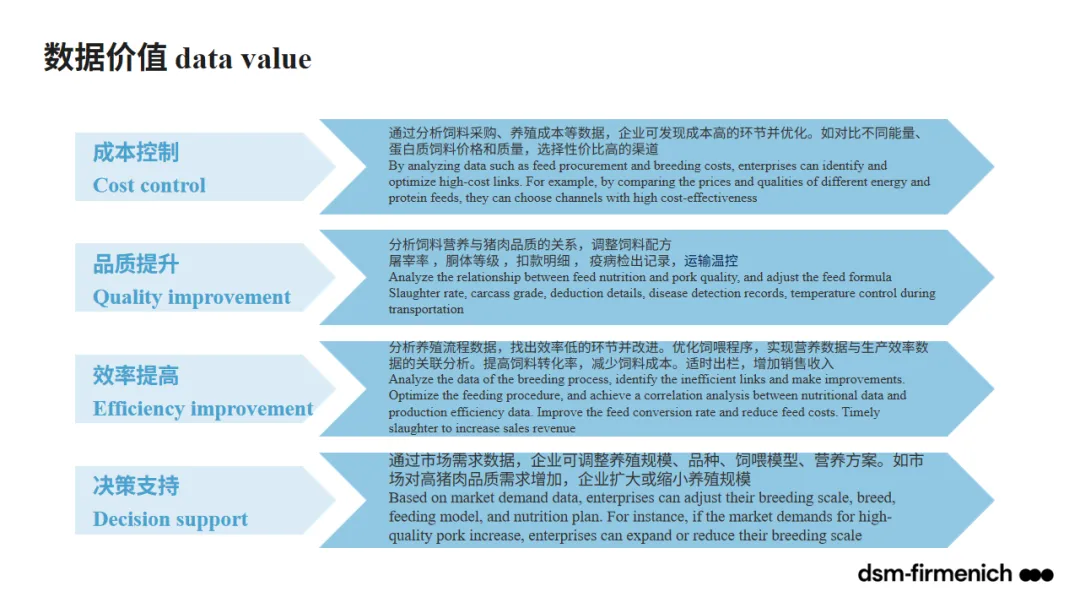

数据采集涵盖饲料、养殖、屠宰、市场四大类:

饲料数据:记录营养成分、价格、使用效果,建立数据库;

养殖数据:监测日增重、采食量、健康状况,30kg前注重肠道与骨骼发育,100kg后日增重下降;

屠宰数据:分析出肉率、胴体等级、肉色、背膘厚等,优化育肥策略与出栏管理;

市场数据:猪肉价格、需求趋势,指导养殖规模与营养方案调整。

数据价值体现在成本控制、效率提升、品质优化与决策支持。

技术趋势:智能化养殖(物联网、大数据、自动环控);区块链溯源保障食品安全;基因编辑提升猪肉品质与抗病能力;地方原料开发(发酵料、副产品替代)降本增效。

挑战与应对:环保压力:需采用绿色养殖技术;技术挑战:基因编辑等新技术需解决伦理与法规问题;人才短缺:需加强内部培训与外部引进;市场竞争:需快速响应消费需求变化。

发展策略:加强产业链整合(养殖-屠宰-销售一体化);推动技术创新与品牌建设;实施精准营养与数据驱动的养殖管理。

总结:本文系统阐述了生猪养殖全链条数据管理的关键环节,强调通过精准营养、数据驱动与技术创新,实现成本控制、品质提升与可持续发展,为行业提供科学、系统的管理思路与实践路径。

4. 哺乳期饲料管理,吴方舟,派斯通

一、产房营养的三个目标,二、怀孕最后阶段营养需求,三、产后营养管理,四、体况管理(基本盘),五、环境管理(易被忽视),六、饲喂管理(现场管理 > 饲料本身),七、营养配方(决定转化率),八、总结:实现产房营养三大目标的关键

怀孕最后阶段营养需求:能量与氨基酸需求激增,提出围产期营养补充问题,探讨哺乳料是否应自由采食,建议多餐饲喂:1.5–2 kg × 2顿,强调纤维和植酸酶的使用。

产后营养管理:自由采食 vs. “步步高”策略,强调监测每头猪,特别是P1(初产母猪)采食状态,体况管理是基础,环境控制与饲喂现场管理同样关键。

体况管理(基本盘):体况是产房营养管理的基础,使用卡尺等工具进行体况评估,目标达标率>90%。

环境管理(易被忽视):温度控制:夏季防热应激,冬季保温;光照管理:时长12–16小时,强度需“可阅读”;饮水管理:流量>2升/分,水压适中。

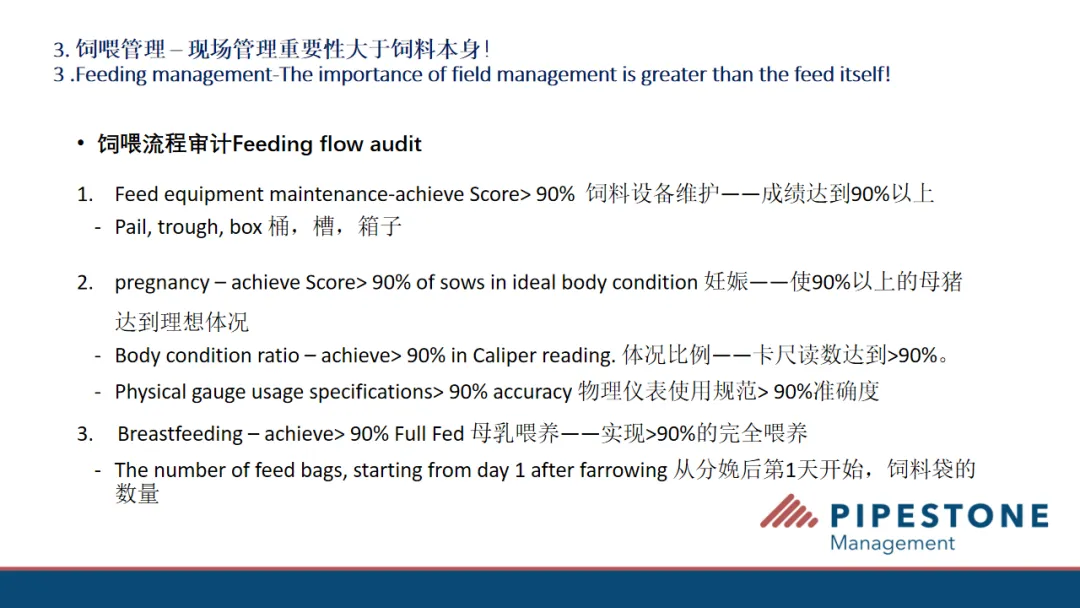

饲喂管理(现场管理 > 饲料本身):强调“自由”采食与料槽管理(饲料新鲜,含粉率<20%);饲喂流程审计与设备维护,目标成绩>90%。

使用不同料槽设计(干料槽、干湿料槽);哺乳期饲喂器影响仔猪增重和饲料成本。

营养配方(决定转化率):高能量:添加2–4%油脂,但断奶优势不一定延续至出栏;粗蛋白控制:可消化粗蛋白约14%,豆粕<30%,避免影响采食量;氨基酸配置:SID Lys ≈ 60 g/d,P1采食量比经产母猪低15–20%,SID Val:Lys > 0.74;必需脂肪酸:亚油酸125 g/d,亚麻酸10 g/d;纤维使用:总膳食纤维(TDF)与可溶性纤维(SDF)影响显著,增加IDF和SDF摄入可改善母猪生产性能(P<0.05)。

总结:体况管理是基础,环境控制不可忽视,现场饲喂管理比饲料本身更重要,科学营养配方决定饲料转化率。

5. 在规模化生猪生产中进行应用营养研究,朱正鹏,ADM

一、实验硬件(R&D Farm),二、商业应用实验研究内容,三、商业应用实验影响因素与知识产权管理,四、研发体系(研究院职能),五、管理软环境,六、总结

实验硬件(R&D Farm):商业+实验双功能:正常生产设计,每栏独立料槽,舍内/走廊地磅可称个体(繁殖猪)或整栏(G-F);自动料线:≥6个料塔,人工或自动称量、混合、记录;带剩料称重;猪只称重:母猪、产房仔猪、保育及育肥整栏系统;采样与检测:专用饲料柜、屠宰采样室、离心机/冰箱;常规样自测,生理生化送高校或第三方。

商业应用实验研究内容:六大方向:原料评估与组合、配方模型落地验证、饲养管理问题、疫苗药物方案、环境卫生(水、温湿度、通风)、遗传/生产性能(生长曲线)。要求:场地“商业+实验”,设计规范(性别、胎次),重复≥6栏/处理,统计用 pig×day 模型,季节地域≥3次重复。

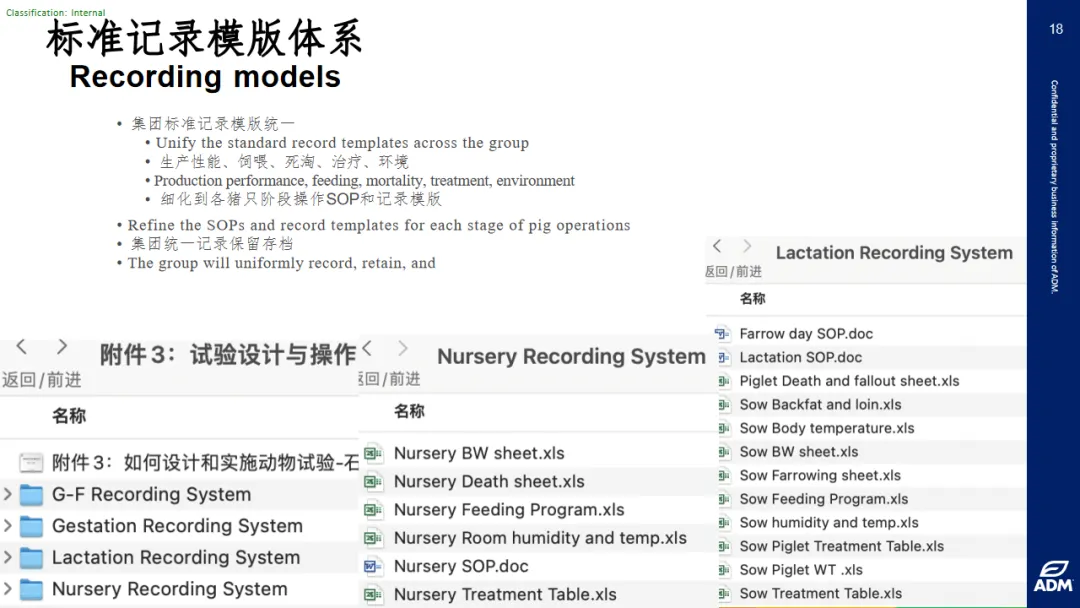

商业应用实验影响因素与知识产权管理:九大干扰:设计、饲料、分组、生产操作、疾病(ASF/PEDV)、环境、死淘、统计、人为盲样;记录与产权:统一模板(性能、死淘、环境、治疗),原始数据存档;报告按中文核心期刊格式,技术简报“一页纸”。

研发体系(研究院职能):五大平台:环境工程、健康管理、遗传繁殖、饲料饲养、疾控/生物安全;对应产出:粪污循环农业、核心群选育与定制育种、原料/模型数据库、疫苗药品评估;运营机制:院长负责,学术委员会指导;营养/育种/环保/疾控/动保五所+中心实验室;PI(研究院编制)+RA+属地饲养员;权责划分:经营权属地、使用权研究院、考核权双重;日常生产由属地负责,实验操作由PI+RA+饲养员执行,项目绩效额外奖励。

管理软环境:集团统一内控与记录模板,细化到各阶段猪只SOP;所有记录集团存档,确保数据完整、可追溯。

总结:基于中国产业知识,以商业猪场为研发场地,围绕生产实际问题开展应用研究,输出“现场友好”解决方案,实现技术快速落地与知识产权积累。

参考资料:

WSE

举办地区:湖南

开闭馆时间:09:00-18:00

举办地址:湖南省长沙市长沙县国展路118号

展览面积:150000㎡

观众数量:150000

举办周期:1年1届

主办单位:美国明尼苏达大学